丸山染工 工場長

秋山和丈さん

先代から引き継いだ工場で友禅和紙の製作を手がける。

和紙だけでなく、生地、木材、革など様々な素材を用いての製作にも取り組む。

工場に足を踏み入れると、強いインクの香りがした。

ガタン、ガタン、という規則的な音だけが響く。

一面に張られた和紙の上に型を置くときの音だ。

職人さんが大きな型を移動させ、ガタン、と和紙に置き、一色ずつ色を乗せていく。

リズミカルで軽みのある、反復する音とは裏腹に、型はとても重そうで、その作業も緻密なものであることがすぐに見て取れた。

「この作業台は、父親が作ったんです」

工場長である秋山さんがわたしたちを案内してくれた。

「父が自分に合わせて作ったので、誰にでも合うわけではありません。ここで作業するには身長に制限があるんです。やりたいと言ってくれても、身長が合わなくてお断るすることもあります」

職人さん達は慣れた手つきで作業をしているが、その工程はどこを取っても細やかで、間違いが許されない。

最初に真っ白な和紙を台に貼っていく。ここで少しでも歪むと、その後の工程でズレが生じる。

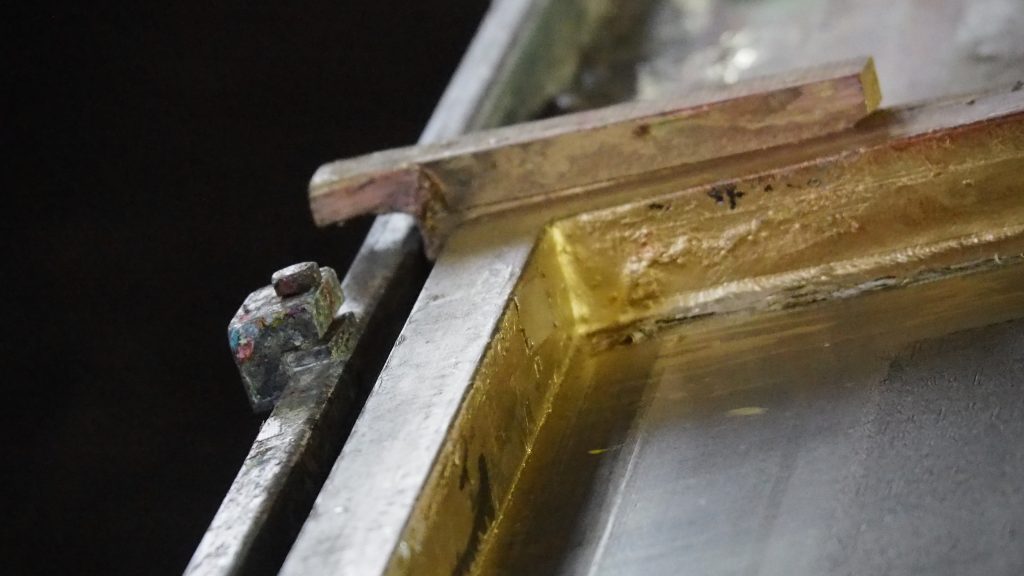

直角。とにかく直角を合わせること。

手元で1mmずれるとてっぺんでは1cm以上のズレになる。

このあと一色につきひとつずつ、型を置いてインクを載せていく。

ここでも少しのズレが命取りになる。いくつも色を重ねるので、その中のひとつでもズレると図案が崩れる。

台の上には型が歪まないように、ガイドの役割となる金具がついている。ガタン、ガタン、というリズミカルな作業の中で、一枚一枚、型の木枠をガイドに当て、直角がきちんと直角であることを確認し、ガタン、と和紙の上に置いていく。

一枚一枚丁寧に何色も重ねられたインクは、存在感のある厚みを持つ。機械印刷では出し得ない存在感。微かな盛り上がりだが、離れて見ても色が「乗っている」とわかる。

色の調合は、秋山さんが担当している。

受注製作で作ったものは、再度注文があったときのため何色が何g、と細かく分量を書き残さなければいけない。長年同じ上皿はかりを使い、化学の実験のように、秋山さんはインクを量る。

工程の途中でなくなることがないように、色は多めに作る。余ったものはインクが腐ってしまうまでの間、一斗缶で保管される。

秋山さんから、これまでの「少し変わった」仕事を見せてもらう。

蓄光塗料を使った和紙をはじめとする、多彩な技術と新しい着眼点がそこにはあった。

蓄光和紙は、例えば舞台上に使用して暗転中にそこだけ光らせたり、夕刻以降のイベントでぼうっと光るオブジェを作ったりできる。ここでは一枚の白い和紙から、表現の可能性がどんどん広がっていく。

ーー新型コロナの影響は、どうでしたか?

わたしの質問に、秋山さんは明るい笑顔を曇らせた。

「僕たちの作っているものは、民芸品やパッケージ、贈答品として必要とされるものです。そのあたりの業種が軒並みガタガタになった。要するに高級品、嗜好品というものは不要不急と言われて売れなくなった。うちも注文がなくなり、工場も稼働しない日が続きました」

それでも、と秋山さんは続ける。

「ここを閉めてしまうわけにはいかないので、なんとか頑張り続けてやっと少しずつ注文いただけるようになりました」

秋山さんに笑顔が戻る。

「ここがなくなると職人は、他の仕事ができませんから」

その笑顔はどこか、誇らしげだった。

(2021.10.31 文・守田雪子 写真・桟敷美和 ※最後の一枚のみ丸山染工さん提供)

丸山染工webサイト

https://paper-of-japan.com/